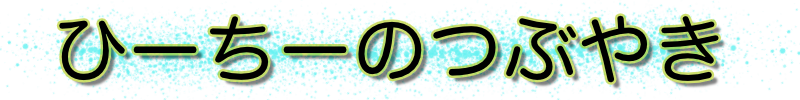

修理完了した皮を剥いたGoPro Hero6 Black(Naked GoPro)

先日の記事のように皮を剥いたGoPro Hero6 Black(Naked GoPro)は修理完了している。

しかし、機体に搭載してテスト撮影はしていなかった。

[kanren postid=”10974″]

念のため、ハンダ付けした部分の確認を行い

LED素子のハンダ付けがイマイチな状態で導通が不安定なので手直しした。

それと、電源ケーブルのGND側は直接ハンダ付け部分に負荷が加わるので紫外線硬化樹脂で固定した。

室内でのLED点灯確認と録画動作確認も行い問題無かった。

ついでにJumper T16Pro V2の操縦性も確認しよう。

Jumper T16Pro V2の操縦性も確認したいのでFrsky Taranis X-lite Proに搭載したJUMPER JP4IN1で

機体とバインドしてCloneTX設定っでJumper T16Pro V2にバインド情報を複製した。

[kanren postid=”101104″]

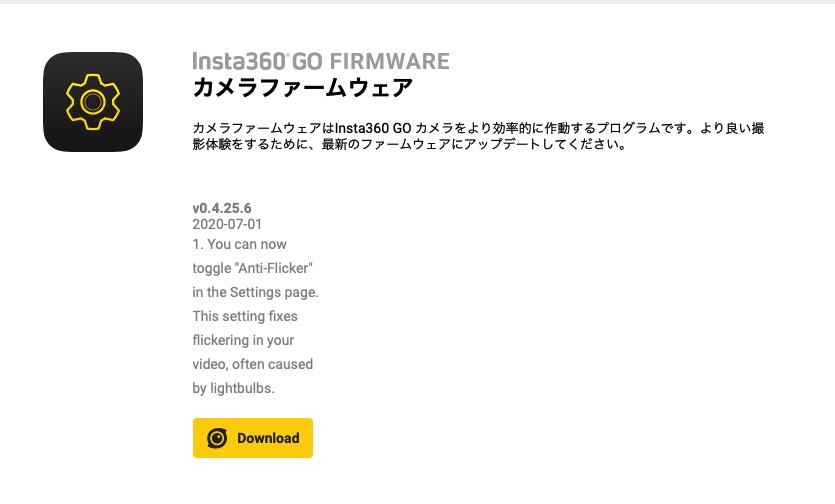

おっと、ここで重要な事があった。

僕の所有する機体はほとんどがFrsky XM+受信器を使っている。

最近のマルチプロトコル送信器ではバインド時にモードを設定しないといけない。

僕の場合はCH9-16 Telemetry OFFでバインドしないとAirモードで急にスロットルを下げると

機体が降下した途端にスロットルを全開する異常な動作をする。

なので、正常な動作をするモードでバインドが必要だ。

なぜ、うちの受信器が変な挙動をしたのか原因は不明だけど飛ばす前に室内で動作確認を絶対しよう。

室内でのホバリングテストでJumper T16Pro V2でも問題無く操縦できたのでテスト撮影準備完了。

雑草だらけになった林でテスト撮影しよう。

いつもの林も

この季節は雑草だらけで低空飛行の難易度があがっている。

また、クラッシュしたときの機体捜索も大変な状態なので安全飛行を心がけることにした。

送信器の操縦性テストも兼ねているので

- 枝の間などを精度良く飛ばせる操縦性。

- 木々の間をスラローム飛行して機体姿勢制御の操縦性。

を確認することにした。

皮を剥いたGoPro Hero6 Black(Naked GoPro)は録画してみてノイズや録画不良がないか確認。

撮像素子基板ユニットのチップコンデンサーが外れかかると映像にノイズがのるからね。

Naked GoProは問題無し、送信器は操作に慣れる必要あり。

皮を剥いたGoPro Hero6 Black(Naked GoPro)はスイッチ操作もLED点灯も問題無し

録画も正常にできていた。

Jumper T16Pro V2はFrsky Taranis X-lite Proと違いフルサイズなのでスティックの動作量と機体の反応量が

緩やかになるので細かい操作が必要な木の枝の間を飛ぶ時は操縦しやすい。

やはりフルサイズ送信器のスティック操作は細かい操作には強い。

逆に急激にスロットルを上げたい場合はスティック操作を大きくしないといけないので自分の操作で

遅延が起きてワンテンポ遅れてしまう。

もっと大きく速く操作しないとダメだ。

っで、今日ののんびりふわふわテスト撮影飛行はこんな感じだった。

コメント